主な研究対象:予冷ターボジェットエンジン

予冷ターボジェットエンジンとは,ジェットエンジンにおけるインテークと圧縮機の間に熱交換器(予冷器)を置き、圧縮機に流入する空気をあらかじめ冷やす極超音速機用ジェットエンジンです。

高マッハ数での飛行ではインテークにおいて流入する空気の速度が減速され、運動エネルギが熱エネルギに変換されるため、インテーク後の温度が非常に高くなります(マッハ5で約1000度以上高くなる)。さらに圧縮機で空気が圧縮されることで、その温度はより高くなります。

このままでは圧縮機の翼が溶けてしまうので、予冷器を設置して空気を冷やすことにより高いマッハ数でも作動可能にしようということが、このエンジンの狙いです。

予冷ターボジェットエンジン(JAXA提供)

研究班(班名をクリックするとジャンプします)

HIMICO計画

JAXAや他大学と共同で極超音速旅客機の実用化に向けてHIMICO計画(High Mach Integrated Control Experiment,極超音速統合制御実験)を進めています。HIMICO計画とは、JAXA宇宙科学研究所のS-520観測ロケットに実験機を搭載して、JAXA 内之浦宇空間観測所より打ち上げる飛行実験です。主な目的は以下の2つです。

- 極超音速飛行環境下での機体とエンジンの統合制御技術の実証

- 短期間かつ低コストに再現できる極超音速飛行実験の確立

佐藤研究室では実験機に搭載されるラムジェットエンジンについて研究、開発しています。学生にとっても、飛行実験に参加できるチャンスです。

極超音速統合制御実験機(HIMICO)

空気取入口(エアインテーク)の風洞試験

HIMICOに搭載するラムジェットエンジンは圧縮機を持たず、エアインテークで流入する空気のを衝撃波により減速させることで、圧力に変換しています。エアインエークの性能は、エンジンに流入する空気流に影響し、エンジン全体の性能に関わるため、詳細な調査が必要です。 JAXA 相模原キャンパスの超音速風洞や JAXA 調布キャンパスの極超音速風洞を用いて風洞試験を行い、エンジンの性能取得、衝撃波の撮影(シュリーレン)、バズ特性やオイルフローを用いた流れ場の調査を行っています。

|  |

| エアインテーク風洞実験模型 | シュリーレンによる衝撃波の可視化 |

空気取入口(エアインテーク)の数値流体解析(CFD解析)

JAXAが開発した高速流体ソルバ「FaSTAR」を用いて、エアインテーク内部の詳細な流れ場やバズ特性に関して数値解析(CFD解析)を行っています。実験では見ることのできない詳細な流れ場を捉えることができるため、エアインテークの性能に影響を与える流れ場を分析し、性能を向上させるよう流れ場の改善策を検証しています。

.png) | |

| 微小渦生成機構による流れ場の改善(CFD解析) | (動画)エアインテークバズ(CFD解析) * バズはインテークの自励振動で、エンジンの失火や破壊を引き起こす可能性があります。 |

TBCC班

離陸から極超音速まで使用可能な航空機用エンジンの要素技術研究

極超音速輸送機用エンジンとして、低速時(マッハ0からマッハ3.5程度)にはターボ・ラムジェットエンジン、高速時(マッハ 3.5から6.0)にはスクラムジェットエンジンを使用する複合サイクルエンジン(TBCC, Turbine Based Combined Cycle)を研究しています。

TBCCは広範囲のマッハ数で利用可能で、多くのペイロードを積み込める、水平離着陸が可能で安全性が高い等の理由から高速二地点間輸送(P2P)や二段式宇宙輸送機(TSTO)に応用可能といわれています。

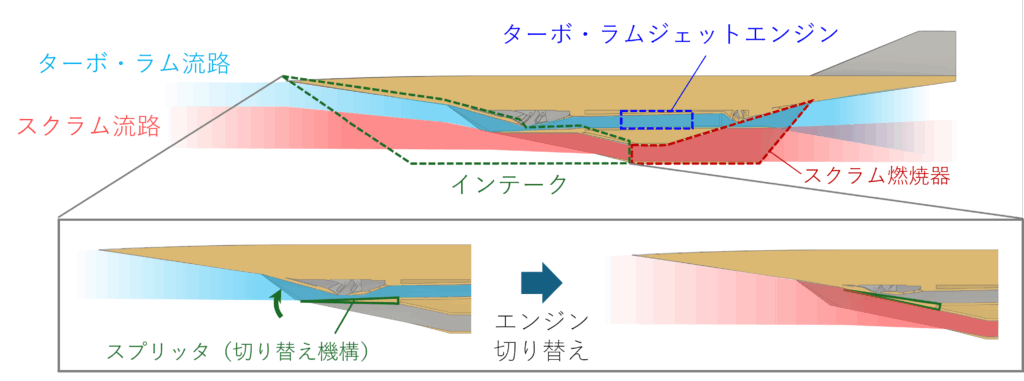

TBCCと切り替え機構の概要

幅広いマッハ数でのインテーク性能解析

TBCCのインテークは、1つのサイクルのみを搭載したエンジンと比べて、使用されるマッハ数の範囲が広いことが特徴です。JAXAが開発した流体ソルバ「FaSTAR」を用いた流体解析と理論計算によってインテークの性能評価、性能推算手法を研究しています。また、他の大学や研究機関とも連携してTBCCの成立性を検討しています。

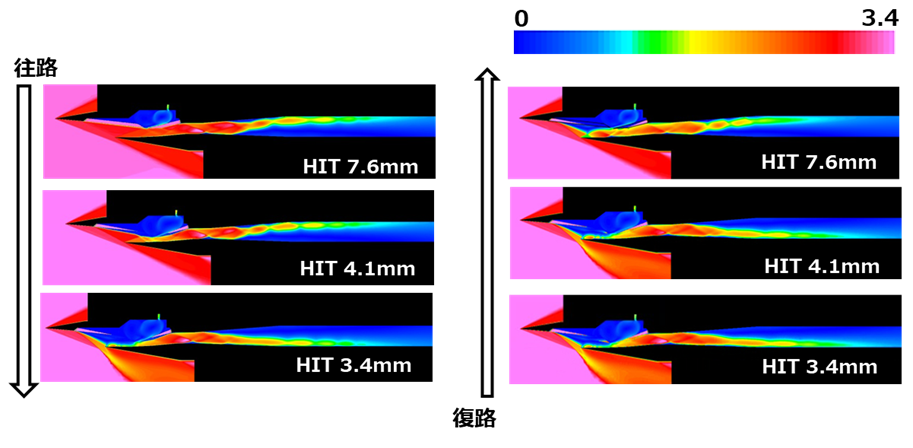

エンジン切り替えにおけるインテーク周辺の流れ場の解明

TBCCがエンジンを切り替える際には、低速用のエンジンを閉止しつつ、高速用のエンジンに流れを切り替える必要があります。現在検討しているエンジンでは、切り替え機構が組み込まれたインテークがこれらの動作を実現します。高速気流中でのエンジン切り替えは複雑な流体現象を伴うため、従来の流体解析に加えて、JAXAが開発した、移動重合格子を使用可能な流体ソルバ「FaSTAR-move」による解析手法を研究しています。

また、風洞でのインテーク切り替え試験に向けた準備を進めています。

FaSTAR-moveによるラムジェットインテークランプの駆動解析(マッハ数分布)

予冷班

予冷ターボジェットエンジンには燃料の液体水素(LH2)を用いて、流入空気を冷却する空気予冷器が搭載されます。 空気予冷器を搭載することで、熱負荷の低減や中間冷却効果によるサイクル性能の向上が見込まれます。 しかし、低マッハ領域で伝熱管表面に着霜し、熱交換量の低下や流路閉塞などの問題が生じます。 そこで、予冷却班では以下の2つのテーマに取り組んでいます。

極低温における円管の着霜実験

空気予冷器の伝熱管表面で空気中の水分が凝結することによる着霜は、 圧力損失や流路閉塞などにつながり、大きな課題となっています。また、極低温では空気中の水蒸気が凝結し、ミストと呼ばれる微小な氷粒子になることが知られています。そこで、空気中の水蒸気がミストになる極低温において、円管表面上の着霜現象がどのように変化するのかを実験によって明らかにすることに取り組んでいます。

極低温伝熱面上での着霜現象の数理モデル化

着霜現象を数理モデル化することで、実験では計測が困難な現象の解明や、着霜予測の実現を目指しています。 佐藤研究室では、特に極低温伝熱面上での着霜現象に着目した数理モデル化に取り組んでいます。 極低温伝熱面上では、霜の形成と水蒸気のミスト化(微小な液滴や氷粒子となる現象)が同時に発生し、非常に複雑な現象となります。 従来の水蒸気と霜だけを考慮したモデルではなく、ミストの生成や堆積の影響も考慮した新しい数理モデルの研究に取り組んでいます。

極低温冷却面上での着霜

2つの霜形成メカニズム

二相流班

予冷ターボジェットエンジンの燃料には液体水素(LH2)が使用されます。 液体水素は沸点がおよそ -253°C(20K)の「極低温流体」であるため、配管内で容易に沸騰し、気相と液相が共存する「気液二相状態」に遷移します。 配管内が気液二相状態になると、流量の高精度な制御が困難となることが、エンジン運用上の課題となっています。 そこで二相流班では、気液二相流現象の流動特性の把握と現象解明のため、以下の3つのテーマに取り組んでいます。

ボイド率計測技術の開発

「ボイド率」とは気液二相流中における、気相の体積割合のことです。このボイド率は気液二相流の流動特性を決定づける主要なパラメータであるため、ボイド率の計測技術は重要となります。そこで、二相流班では極低温でのボイド率の計測技術の開発に取り組んでいます。開発中の「静電容量型ボイド率計」は配管内の静電容量を計測し、それをボイド率に変換することでボイド率を計測しています。さらに、このボイド率計には小型で堅牢であるという特徴があり、航空宇宙機に実機搭載してのリアルタイム計測ができることを目標にしています。また、ボイド率計を用いた極低温下におけるキャビテーションの体積計測のほか、冷凍空調機における冷媒流のボイド率計測技術の開発などにも挑戦しています。現在は、金属のみでパーツを構成することで高圧下での強度の信頼性向上を図ったボイド率計や、局所での測定が可能な探針式のボイド率計の開発を行っています。

静電容量型ボイド率計

静電容量型ボイド率計の電場解析

機械学習を用いた二相流現象の解明に関する研究

気液二相流は、液体水素を用いる航空宇宙エンジンに加え、各種発電プラントや流体機械など、多くの分野で重要な役割を持つ現象です。 それにも関わらず、時間的・空間的に複雑な変動を伴う現象であるため、その理論化が困難な現状にあります。 そこで二相流班では、従来のような理論的・演繹的アプローチではなく、データドリブンな機械学習を用いた帰納的アプローチによって、気液二相流現象の解明を試みています。 現在は「深層学習を用いた気液二相流の流動様式判別」「深層学習を用いた流動様式線図作成」などのテーマに取り組んでいます。

上昇流における気泡挙動の実験観察例

BLI班

航空機需要はコロナ禍による一時的な落ち込みがあったものの順調に回復の道を辿っており、以前の増加トレンドにしたがって再拡大が見込まれています。 一方で、世界的に環境保全意識が高まっており、航空機の燃費性能向上などを掲げ、様々な研究がおこなわれてきています。BLIはそのうちの1つです。Boundary Layer Ingestionの頭文字をとってBLIと表記しますが、日本語では境界層吸い込みと呼ばれます。

BLIの適用事例(© JAXA)

飛行中の航空機の表面には、低速の気流層が形成されており、これを境界層(Boundary Layer)と称します。通常の航空機は、機体とエンジンが分離していることによって境界層を吸い込まないようになっていますが、BLIを適用する航空機では、機体にエンジンを埋め込むことなどによって、この境界層をエンジンに吸い込ませるように設計します。BLIによって飛行時に必要なエネルギ―の削減が見込まれますが、エンジンにとっては質の悪い流れを吸い込むことになり、性能低下が考えられます。BLI班ではこのようなメリットとデメリットを理解した上で、総合的にBLIの利得を評価することを行っています。

BLIの概念図(上:non-BLI 下:BLI)

境界層を吸い込んだときのエンジンの性能調査

BLIの課題の一つであるエンジンファン効率低下を抑制するために、JAXAが開発した流体解析プログラム「UPACS」を用いて回転するファン動翼周辺の流れについて数値解析を行っています。 これまでの研究で効率低下の要因である損失の発生箇所について調査し、現在はその損失を低減して効率低下を抑制するためにファンの形状を3次元的に変形させた解析を行っています。

解析対象のファン(左)と損失に関する解析結果(右)

全機システム評価

現在、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同で図に示すようなBWB機体にBLIを適用した航空機についての性能評価を行っています。BWBはBlended Wing Bodyの略で、翼と胴体が一体化した平たい形状の航空機の呼称です。数値解析結果から、BLIによって必要なパワーが18.2%、電力にして15.2%削減できることが示されました。今後は機体の形状やエンジンの設計など、最適化を行うことによって今後さらなる利得性能の解析を行うことを想定しています。

数値解析対象のBWB機体形状

数値解析結果

BLIの利得評価

ATR班

JAXA宇宙科学研究所を中心に、エアターボ/ロケット複合エンジン“ATRIUM (Air-Turbo Rocket for Innovative Unmanned Mission)”を搭載した再使用型観測ロケットの研究開発が進められています。低高度では大気を取り込んで燃焼に利用する「エアターボモード」を使用することで、推進剤の搭載量を大幅に削減することができ、機体の小型・低コスト化が期待されています。本研究室は、ATRIUMエンジン用インテーク(空気取込口)の設計・解析を担当しています。過去には、ロケットの機体周りの流れ場の調査や、ATRIUMエンジンのサイクル解析も実施しました。

ATRIUMエンジン用Busemannインテークの設計・解析

幅広い速度域(マッハ0~2)でエンジンを作動させるには、空気を安定吸入できる高効率なインテークが必要です。新観測ロケット/ATRIUMエンジンは、高い理論性能を持つBusemannインテークを採用しています。本研究室はJAXA・名古屋大学と共同で、理論計算により設計したインテーク形状に対し、高速流体ソルバ「FaSTAR」によるシミュレーションと風洞実験を実施して性能評価を行っています。2025年6月にJAXA宇宙科学研究所で実施された風洞実験では、マッハ2においてインテークが正常に機能することが確認されました。

-1024x384.png)

風洞によるインテーク性能試験(左:供試体/右:シュリーレン画像)

高忠実度CFDによるインテーク内部流れ場の調査

より高性能なインテークを設計するには、インテーク内部の流れ場について理解が欠かせません。これまでは計算コストの観点からRANS(Reynolds-Averaged Navier-Stokes equation)による流体シミュレーションを行ってきましたが、JAXAの乱流解析コード「CHARIOT」を用いたLES(Large Eddy Simulation)解析を行うことで、時間変動を伴う現象まで詳細に調べることが可能です。数値シミュレーションと風洞実験の結果を比較・総合し、インテーク性能のさらなる向上を目指しています。

-1024x576.png) | |

| マッハ数コンター図(時間平均) | 時間経過に伴うマッハ数の変化 |

MBSE班

MBSEを導入したスペースプレーン設計プラットフォームの構築

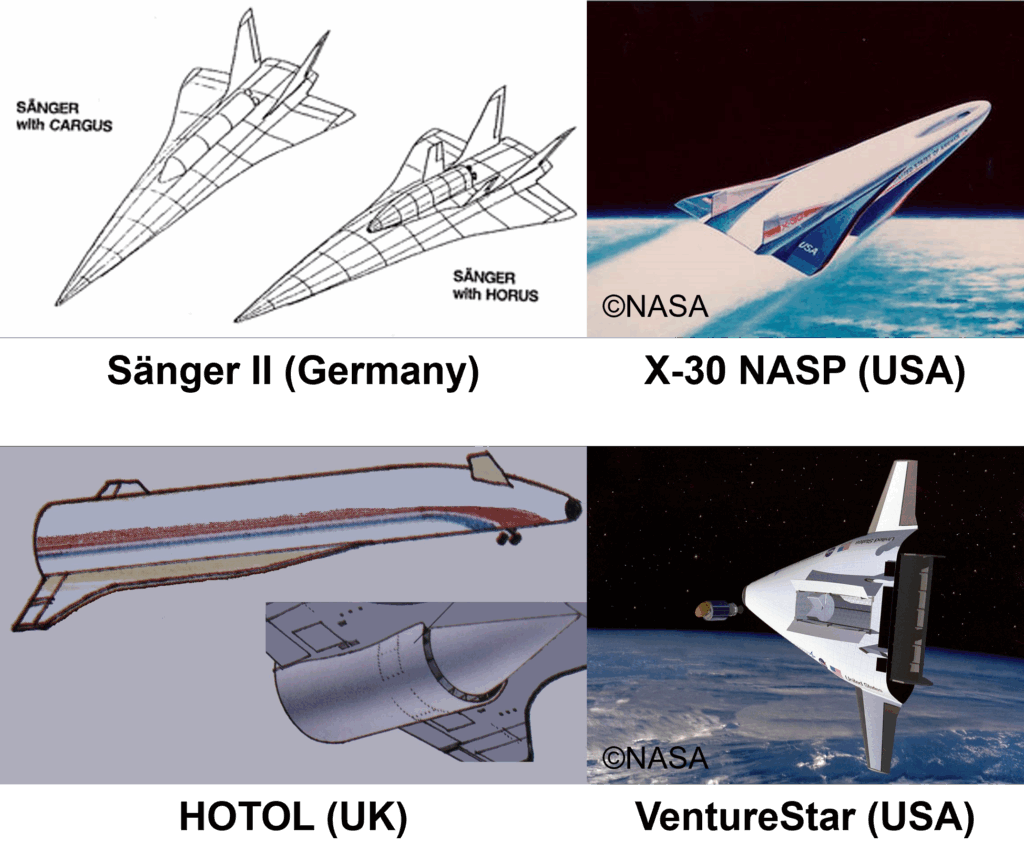

将来の宇宙輸送システムとして、航空機のように滑走路から離発着を行う宇宙機「スペースプレーン」が構想されています。その実現には空力・構造・熱・推進といった幅広い技術を統合する必要があり、高度なシステム設計技術が求められます。本研究室はJAXAと共同で、MBSE(Model-Based Systems Engineering)を取り入れたスペースプレーンの概念設計プラットフォームの構築に向けた研究を進めています。MBSEは、これまでは書類上で分散管理されていた設計情報をデジタルモデルに集約し、製品の開発・運用を効率化する技術です。自動車や航空宇宙・防衛分野を中心に、世界的に普及が進んでいます。

過去に構想されたスペースプレーン

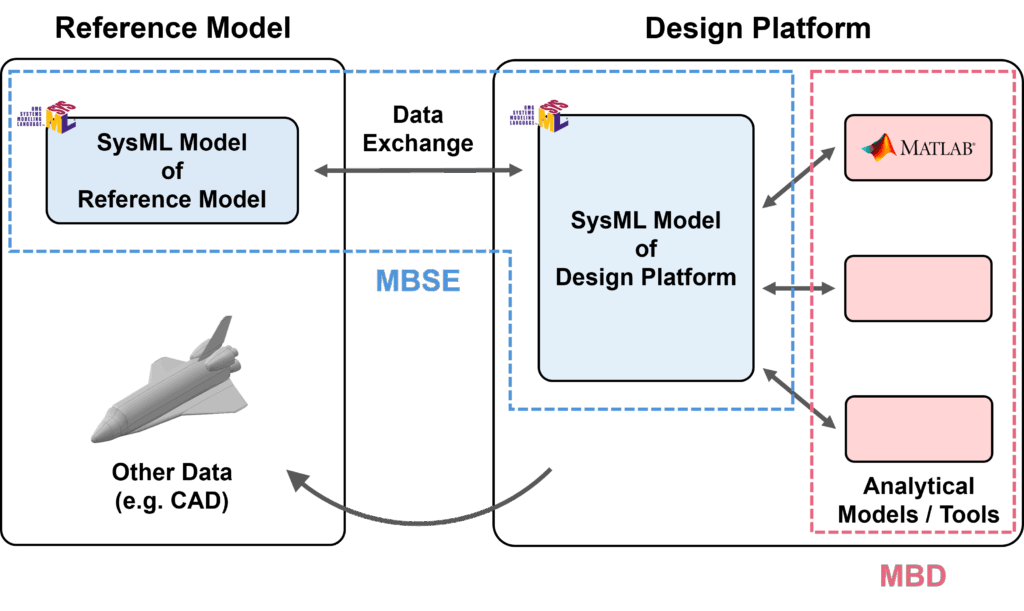

MBSEと設計ツールの連携に関する研究

MBSEでは“SysML (Systems Modeling Language)”と呼ばれるダイアグラムベースの言語で設計情報を記述します。開発を効率化するには、SysMLで表現された情報と外部の設計ツールを円滑に連携させることが重要になります。現在は、スペースプレーンの初期サイジング(離陸重量などの主要諸元をパラメトリックに概算するプロセス)を対象とし、SysMLモデルと設計ツールを連携させるフレームワークの確立を進めています。

スペースプレーンの設計プラットフォーム

スペースプレーンの空力設計最適化に関する研究

大気を飛行・推進に積極的に利用するスペースプレーンでは、機体の空力性能が一層重要になります。流体シミュレーションとベイズ最適化と呼ばれる統計的手法を組み合わせることで、精度と効率を両立した空力設計の実現を目指しています。